为深入推进铸牢中华民族共同体意识教育走深走实,引导广大学子增强民族认同感与凝聚力,10月16日,区域国别学院师生赴蓝田县开展“筑牢中华民族共同体意识”主题教育活动。

出发之前,参与本次活动的老师同学齐聚学院大厅,回顾学习了彭树智先生的学术成就和治学精神。彭树智先生是著名的中东史和世界史专家。其构建的“文明交往论”理论体系,被誉为改革开放以来中国世界史的三大理论创新,也为构建中华民族共同体意识提供了强大的理论支撑。通过集体学习,大家对彭先生的学术理论、理念及其博大的教育家精神有了更为深入地理解,同学们纷纷表示要向彭先生学习,不仅注重学术知识的积累,更要立足国家需求,用理论创新回应时代命题。

下午,学院师生先后前往汪锋同志故居、蓝田猿人遗址以及蔡文姬纪念馆开展主题教育学习活动。

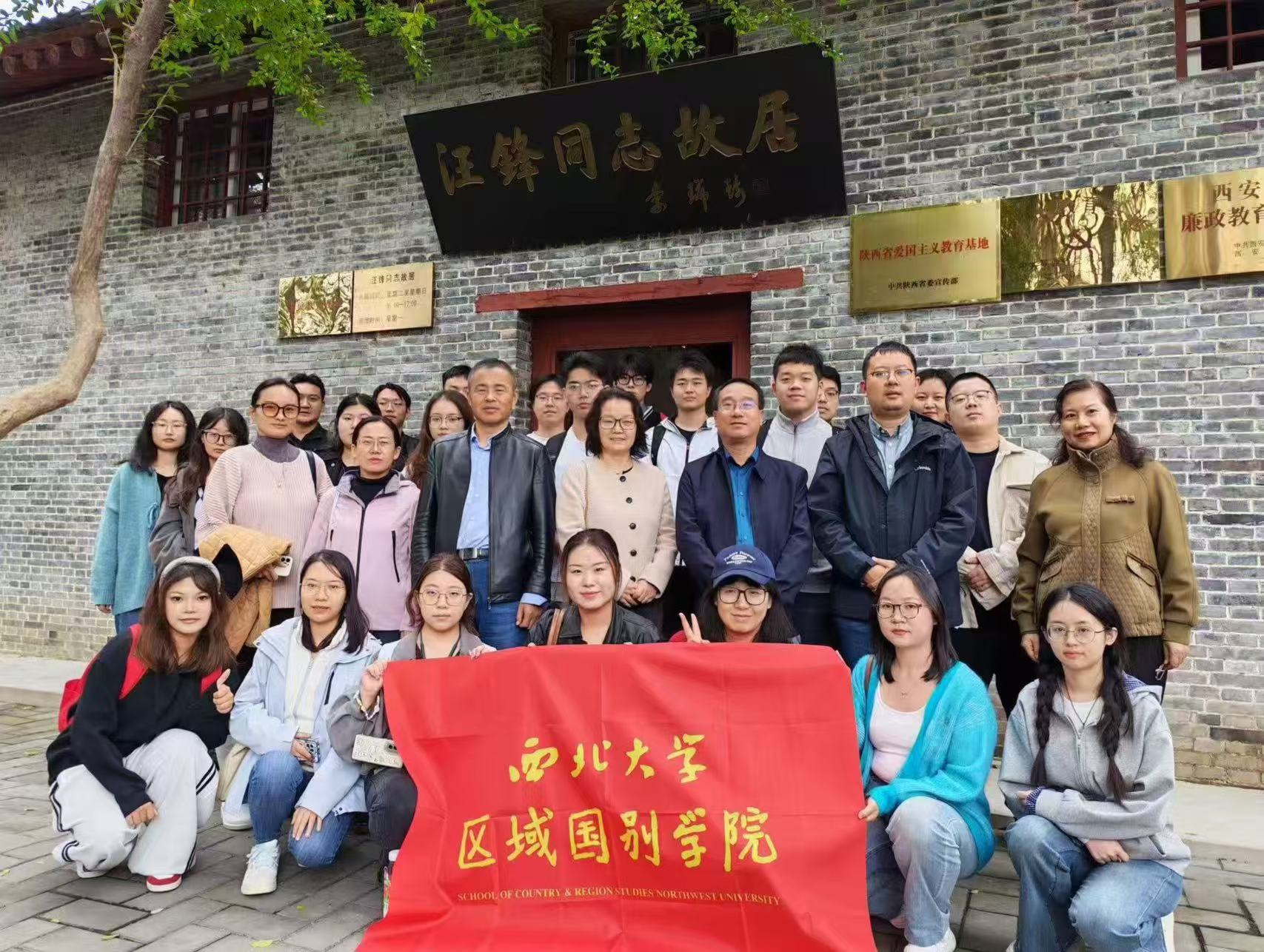

学院师生先来到位于蓝田县九间房镇的汪锋同志故居,赵斌老师为大家详细介绍了汪锋同志对于社会主义革命与建设做出的卓著贡献。汪锋同志生长于蓝田,奋斗在西北,西安事变期间,其作为毛泽东同志特使与杨虎城将军进行会谈,极大地推动了西安事变的和平解决。建国后,汪锋同志先后担任宁夏回族自治区党委第一书记、甘肃省委第一书记以及新疆维吾尔族自治区党委第一书记,对西北地区的民族工作发挥了重大作用。汪锋同志毕生投身民族工作与团结事业的事迹,不仅生动诠释了民族团结的伟大精神,更让师生们直观地感受到筑牢中华民族共同体意识的重要意义与实践力量。

随后,师生一行来到蓝田猿人遗址,开启了一场“追祖寻根”之旅。作为亚洲早期直立人的重要代表,生活在约80万年前的蓝田人,是探索中华民族起源的关键坐标。现场探访让师生对历史的认知从文字走向具象:蓝田人化石以考古实证,为中华民族共同体意识提供了悠久的时空支撑,也印证了中华民族“多元一体”格局的历史根基。

活动最后一程,师生们走进蔡文姬纪念馆。赵斌老师对馆内的《文姬归汉图》复刻品,进行了重点解读,分析了画作背后的历史细节,帮助同学们学会从历史背景与艺术细节中解读文物,辩证的看待历史记载与艺术创作的关联。通过参观,师生们进一步了解了东汉才女蔡文姬的传奇人生——早年嫁与卫仲道;丈夫病逝后又遭匈奴掳掠,嫁于左贤王并育有两子;最终被曹操赎回中原。这三段不同的人生际遇,让大家直观感受到蔡文姬跨越时代的坚韧与命运的厚重。而“文姬归汉”这一核心典故,为师生们带来了更深层的精神启示:今天筑牢中华民族共同体意识并非无源之水,而是有着从历史深处延续而来的文化根基,也让大家对中华文明兼容并蓄、团结统一的传统有了更具象、更深刻的理解。

区域国别学院高度重视师生的思政引领工作,始终强调理论联系实践的重要性。此次“筑牢中华民族共同体意识”主题教育活动紧紧围绕“民族团结”这一主题,通过实地参访促进师生们在学习互动中交流思想、凝聚共识,有效增强了对中华文化的认同感和中华民族的归属感,将共同体意识真正内化于心、外化于行,为培养担当民族复兴大任的时代新人营造了良好氛围,奠定了思想基础。

微信公众号

微信公众号